日本では古くから鰻を食されていたと言われている。古いものでは遺跡から鰻の骨が発掘されていることから新石器時代頃と言われています。そんな日本人の鰻の食文化について取材研究している記事です。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話江戸から現代へ~うな丼(鰻丼)の起源と諸説を史料で検証

うな丼の発祥を徹底検証。大久保今助説・牛久沼伝承など所説を可能な限り調査してみました。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話「うなぎについて語ろう」に参加してまいりました。

研究者、鰻専門店、和食料理人、養鰻業、川魚問屋、鰻専門ブロガー、ユーチューバーなどが一堂に会し意見交換をするという会が設けられお誘いいただき参加してまいりました。

うなぎの食文化の話

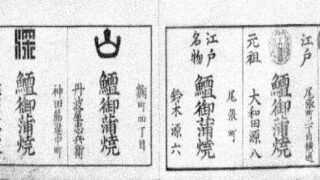

うなぎの食文化の話江戸時代にも食べログがあったの?江戸っ子が熱狂したうなぎの名店ランキング

江戸時代の鰻屋番付表は、人気うなぎ店を東西の横綱から格付けしたグルメランキング。庶民が熱狂した江戸前食文化を紹介。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話毎年恒例の鰻の炭火焼。2025年版

くりから串とは、細長い鰻の身を串にぐるぐると巻き付けて焼いた鰻料理です。その見た目が剣に巻き付いた竜のようにみえることから「倶利伽羅(くりから)龍王」にちなんで名前が付けられたとされています。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎ食文化探訪~鰻は縄文時代から食されていた!?鰻食文化の新しい発見「蜆塚遺跡」さん

静岡県浜松市中央区にある「蜆塚遺跡」は、縄文時代後期(紀元前2,000年頃)から晩期(紀元前1,000年頃)の集落跡と貝塚で知られる国指定史跡です。シジミを中心とした淡水貝が厚く堆積しているのが特徴で、その名の由来にもなっています。「蜆塚遺跡」さんを探訪する。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎ屋さん探訪685~うな重革命!?冷凍うな重のクオリティーが優秀すぎる!!埼玉県松伏町うなぎ「川昌本店」さん

昨今の食品冷凍技術の進歩がスゴイ。埼玉県松伏町の「川昌本店」さんでは「冷凍うな重」を展開しているという事でお試ししてみた。お店で提供するのと同じ調理法で、お客様に出す直前に特殊冷凍の技術で瞬間急速冷凍をするのだそうだ。こうすることで出来上がりの状態のまま鮮度を維持してお届けできるのだそうだ。「川昌本店」さんを探訪する。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話今後も鰻食文化を継ぐために「うなつぐプロジェクト」始動

「うなつぐプロジェクト」が始動。そのプロジェクトの発表会について記事にしました。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎの蒲焼調理体験イベント~「大塚うなぎ宮川」さん

鰻の調理体験。東京「大塚うなぎ宮川」さんでイベントが行われるという。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話ラズウェル細木さんと米沢で鰻を食らう会

ラズウェルさんと米沢で鰻を食らう会に参加してきた。ラズウェル細木さんと言えば、うなぎの話だらけの漫画「う【u】」の作者だ。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話鰻完全養殖研究の最前線2016年

国立研究開発法人水産研究・教育機構増養殖研究所ウナギ種苗量産研究センター桑田センター長に話を伺ってまいりました。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎの蒲焼、関東風と関西風について

関東風と関西風の大きな違いは背開きか腹開きかと、蒸すか蒸さないかだろう。関東風は背開き、白焼き、蒸す、竹串を使う、頭を落としてから焼く関西風は腹開き、蒸さない、金串を使う、頭をつけたまま焼き最後に落とす。というところだろう。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話アレンジ鰻レシピ~「くだらない」の語源はこれだった!?剣菱と「うなたま」

下り酒とは、江戸時代に上方で生産され、大量消費地である江戸へ運ばれた酒のことだ。鰻屋では伊丹(兵庫)の剣菱が呑まれていたようだ。上方からくだらない酒を下らない酒と呼んだそうで現在の「くだらない」の語源になっているとか。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎ食文化の歴史 その3

時代は明治維新へと進んでいく。うなぎの養殖は1879年(明治12年)に登場する。明治以降は、養殖うなぎの歴史となるようだ。1868年(明治01年)江戸城、無血開城。江戸を東京と改称。明治のころになると鰻屋の看板は「御蒲焼」なったようだ。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎ屋さん探訪208~東京都中央区日本橋「いづもや 別館」さん

いずもや本館に到着、本店の創業は1946年(昭和21年)テーブル席を予約したので本館の裏手の別館に案内される。本館は座敷席でサービス料が別途必要、テーブル席の別館ではサービス料はない。東京都中央区日本橋「いづもや 別館」さんを探訪する。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎの食文化の歴史 その2

蒲焼は江戸時代中期以降に確立されていいく。時代の背景なども併記していくと、わかりやすそうなので主な出来事などとともにご参考いただければと思う。うなぎの食文化 その2

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うなぎの食文化の歴史 その1

日本人の食文化にうなぎが登場するのは、遺跡から発見された魚の骨の中にウナギのものも含まれていることから新石器時代頃と言われている。どのように今の蒲焼になっていったのか調べてみた。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話土用丑の日の発祥についての諸説

土用丑の日の発祥についても諸説あるらしいが、それについて調べてみた。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話うな丼についての諸説

うな丼の発祥には諸説あるらしいが、それについて調べてみた。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話美味しいもの探訪027~静岡県浜松市「うなぎパイファクトリー春華堂」さん

春華堂は1887年(明治20年)浜松の露店の菓子屋として創業。うなぎパイは1961年(昭和36年)に登場。うなぎエキス、ガーリックを調合したパイ菓子だ。

うなぎの食文化の話

うなぎの食文化の話鰻に関するウンチク~食品サンプルのはじまりは鰻の蒲焼だった!?。

このお店の始まりは、先代がものづくりが好きで座敷で使用する肘掛を作っていたのだそうだ。しかし戦時の物資不足で肘掛の制作は困難になってきたそこで、ものづくりを続けたいと願う先代は職人を集めて知恵を出し合ったのだそうだ。

うなぎの食文化の話

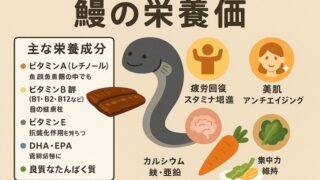

うなぎの食文化の話うなぎと健康について考えてみた

まずは鰻の栄養についてビタミンA、B1、B2、D、EやDHA、EPA、 ミネラル(鉄、亜鉛、カルシウム)身体に大切な栄養素が大変豊富な事でも有名なのだそうだ。ただご覧のとおりビタミンCだけは含まれていないのだ。なので鰻をいただいたら合わせてレモンなどビタミンCを補いうとよりよさそうだ。